探寻笔山书院旧址……

提到笔山书院,兴义人总是引以为骄傲和自豪。

需要指出的是,笔山书院屡建屡毁,曾经四易其址,之间并无关联,实际上是四座相对独立的笔山书院。

可惜,由于书院遗留下来的图片文字等资料甚少,以至于它的容貌和轮廓,便被笼上一层神秘的面纱。因为不曾看见,所以便展开想象的翅膀,描绘各自心中的笔山书院。将其想象成江南一带的书院者有之,将其与省内其它书院张冠李戴者有之。

位于兴义民族师范学院内的笔山书院旧址一角 枕木 摄

笔者是一个历史文化搜索者与整理者,多年来一直潜心搜集有关笔山书院的资料,终有所获。现将其整理出来,如能对准确认识笔山书院的原始风貌,带来一些帮助,则夙愿足矣。

第一座笔山书院

第一座笔山书院,在今天兴义市民政局宿舍之一的水井坡。但具体的修建时间,已经无考。

沿着老城街往兴义市原公安局背后那条路,一直爬坡而上,到山顶后,往南一看,山脚下花水河环绕,河对面是开阔的田野,直接通向坝美、洒金等小盆地。东南面与西南面,各有一条山岗连绵对峙,苍翠葱绿,风景优美。特别是左侧临近的一座山,三峰耸立,形似笔架,山脚龙潭(今已改建成自来水公司汲水站)似盘,方井像砚,故而命名为笔山书院,既取意地形特征,又适合读书人的理想。

据《兴义府志》记载:清乾隆31年(1766年),后来中过举人的王赞武、王奭武兄弟,就是在这所书院读书的。可见第一座笔山书院的修建时间,应在此之前。

李世雄在其著作《风云贵州》中这样写道:“笔山是那坡坡脚像一支笔样的尖山。在光绪年间修建书院时,就把书院山门对着此山,认定这座吉祥山为风水山,故取名‘笔山书院’。”这个说法,已经是后面几百年的事情了。

第二座笔山书院

第二座笔山书院,是清嘉庆十八年(1813年)时,知县杜友李倡仪另建的。《兴义府志》说,地点在县城东门外。当年邑考(即县考),杜友李命文武童生四百人,每人捐钱一吊,共得四百吊,加上本县各界人士捐献的银两,购买吉安会馆旧址,重建书院。嘉庆二十三年(1818年),知县张梦骥,又购置了一些土地,在原基础上扩建。至此,共有房子二十五间。以后历任知县,都认真维修,到咸同年间,白旗军起义,清政府派兵镇压,战祸连年,县城三次遭战争破坏,书院毁于兵燹。

地方史志相关资料,在介绍第二座笔山书院时,仅仅提及地址在老城东门外吉安会馆。那么,老城东门的具体位置,到底在今天的什么地方,一直是一个谜。

昭忠祠所在地(1948年拍摄)

2011年,兴义市文化体育旅游和广播电影电视局,出版了一套关于兴义地方历史文化的丛书,其中的《百年永康》第15页“兴义县城市复原图”中,东门的标记位置基本无误,东门对着昭忠祠,即原来的兴义军分区招待所,现改建成了八一公园。但图中标记的花水河上的桥梁,是错位、不准确的,牛鼻子桥不是正对着昭忠祠,而是在今天的大佛洞正对面,这座桥至今仍然存在。从而给人造成了理解上的错误。

同一时期出版的《兴义史话》,“兴义县城市复原图”与《百年永康》为同一张图,错误也是一样的。有人提出,吉安会馆在今天的三月桥附近一带,是不准确的。这是因为,没有弄清楚老城东门的具体位置,是在什么地方而造成的理解、认知上的偏差。

笔者在2019年10月的一天,与刘坤跃先生,前往实地考证,走访了健在的李世雄老人。李世雄在其著作《风云贵州》中这样写道:“……老城有两条街,一条是皮匠街,皮匠街是老城街出东门的主要通道,长约两百米。另一条是从南门内弯曲过来连接东门的螺丝弯街……”

皮匠街,即是今天兴义市红星路小学斜对面,一条宽度不过几米的小巷,但它的另外一个出口,就是在1748年修建的老城东门。

理清了这一点,我们就可以知道,第二座笔山书院,到底在今天的哪个位置了。

经详细考证,兴义老城的东门的准确位置,在今天兴义市政府西侧,原来的市政府宿舍位置,即因棚户区改造被拆迁的房屋区域,人们所说的皮匠街出口,对面即是新修的八一公园,原来的昭忠祠位置,后为兴义军分区招待所。1986年《兴义县教育志》送审稿记载:吉安会馆,即军分区招待所。故笔者认为,第二座笔山书院地址,在今天的八一公园。

第三座笔山书院

第三座笔山书院,在老城后山文昌宫,即今文昌园至兴义一中棂星门往上至后山一带。

1983年拍摄的棂星门

清朝末年,在第三座笔山书院就读的学子。

清光绪元年(1875年)以后,战乱虽然结束,但读书人没有聆听老师讲学的处所,缺乏相互切磋的地点。当时的斋长李辉垣,以恢复地方文化为已任,将他自己位于文庙右侧的地基,慨然捐出,创修文昌宫。落成之后,学生就读于其中。月课八股和试贴诗二次,分内痒外痒两组,由老师批改,分甲乙榜示,成为当时兴义的读书人,求取科第的阶梯。人们习惯上,将这里称为老书院。清光绪十五年(1889年),新书院建成后,此处废置。对于这座书院的范围,史料上只提了个大概。经笔者考证,应为文昌园至棂星门再往上至大成殿一带。

第四座笔山书院

第四座笔山书院,在老鹳坟。

清光绪九年(1883年),时局平靖,地方官绅创设培文局后,多渠道筹集办学基金,劝导“官民捐资兴学”,并强行没收“匪产”“绝产”田地和会馆、寺庙租谷若干,积累了大量“学田”和“学谷”。又鉴于老书院地势高峻狭窄,不利于扩建兴学。地方士绅刘官礼等商得兴义知府孙清彦(字竹雅)同意并支持下,择址于县城东北隅老鹳坟(今兴义民族师范学院老校址处)建新院,由刘官礼、赵天如、林子亨等主持建院,动用团防总局历年库存白银10万两,加上地方百姓捐工献料建成。共建院舍26楹,分3进院落,设礼堂、山斗堂、讲堂、膳堂、斋房、教员憩息室、山长室、庶务室、教员室等。因资金充裕,建筑规模宏伟,配置了大量图书。院门北向文笔山,此山垒石如文笔,故书院仍以山取名。门额正书“笔山书院”四字。

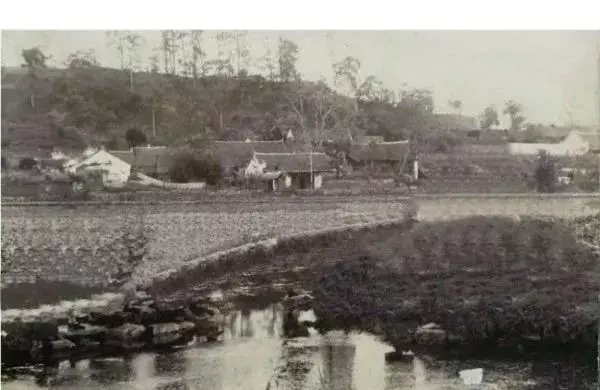

1929年拍摄的老鹳坟及笔山书院建筑群

1929年拍摄的老鹳坟及笔山书院建筑群,这是迄今为止,我们所能见到的笔山书院原貌图。1905年,笔山书院改成了高等小学堂,到照片拍摄的时间,虽然已经过去24年,但参考当时的社会及经济发展状况,往往一座城市、一个厂矿、学校、单位在二三十年内,都不会有太大的变化,由此可以推断,这就是当时第四座笔山书院修建时的模样。

上述大门,今已不复存在。大门左右的房子,是装学租的谷仓。进门后院里,有八方形鱼池。池中有长流水通过,养鱼植藻其中,池周围有石栏杆围绕,中楹有匾,正书红底金字“山斗堂”为额。再往后,沿阶上升,就是老鹳坟旧址。十余棵桑树,横排一排,民国初年的时候,每棵树的胸围,都在合抱以上。

本文所列照片,让人能从中看见,那时修建的大礼堂、四合院、八方鱼池以及老鹳坟上的大桑树等,堵图思故,让人感概万千。

第四座笔山书院校园内的八方鱼池,曾是师生流连忘返之所,今已无存。这张照片,拍摄于1938年,图片上的人物,为兴义高等小学堂的教师合影。

笔山书院对兴义传播文化知识和培养人才,促进兴义社会的进步和发展,曾经起过重大作用。

清末民初,废科举,兴学堂,第四座笔山书院,顺应潮流、与时俱进,改成了兴义高等小学堂。

扫描印象黔西南公众微信二维码,获取更多精彩!

( 作者 ‖ 撰稿/图片 陈应秋 编辑 ‖ 印象黔西南 )