走自己的路 ——《郝济臻书法作品集》序

济臻终于可以出书,我敢为之贺,也愿为之序。

然而,小弟这篇,反而不太好写。其实,在黔西南书法家中,他颇有特色。因为较为亲近,缺少了一些“审美距离”。他爱好书法,却不图名利,更不自以为是。

小弟郝济臻,海棠居主。现在,因为书法、围棋和盆景,知道他的人多了。当初,这个名字还真不容易让人记住,他就教人家倒过来念:“真好记。”确实真好记。

大约是上世纪九十年代初,他迷上了书法。省吃俭用,想方设法购买图书字帖及文房工具材料,是当时爱好者中最猛的那位,现在叫做“网购铁粉剁手”。酷爱书法如此,足见其性情中人。因为书、棋、花草,还有酒,我们相识。

棋枰上,他胜我败。说明他头脑灵活又能尊重对手不下欺着,落子极快,斗志昂扬。赢棋了,泛红的脸上流露出耿直的笑意。

由于家教渊源,他爱好莳花弄草,小园香径,绿风拂面,室内室外,书案阳台,随处可见绿植清供雅玩,春意秋色,伴随着书香人生。一棵迎春花桩头,他就有本事让它活在少土的浅盆中,用两三年的耐性来精心剪裁与伺候,直到弄成一盆宋代院画的意境,令人赞叹而陶醉。我很欣赏他的一盆造型别致的无花果,他便慨然馈赠于我,而我见盆浅少泥露根,对这绿株便起了恻隐之心,换大盆加厚土,一任自然野蛮生长,次年便长成一棵树。虽说枝繁叶茂并挂果,但已不如昔日在海棠居时那般疏密有致、精美喜人了。如果疏于修剪,再大的盆,也不够它根系的舒展,还不如拿它重归于山林。可知盆艺一道,一般人赏则可,做则难。那种耐心与静气,如我等粗率急躁之人,恐怕只能沾沾光了。他的盆艺,甚至令画家戴仲光先生也为之倾倒。我见证其初见时,兴奋不已,立即打电话叫学生们赶来,一起共赏。

济臻其实不胜酒力,那时兴义酒风甚炽,朋友之间的真情实意,更多的时候是通过喝酒来交流,他作为医家弟子,自然明白饮酒伤身的道理,但他为人热忱真挚,竟在自家后院土中埋藏几大坛包谷烧,专待朋友们前来豪饮欢闹,以至东倒西歪,星月迷醉。

因为酷爱书法,济臻通过季鲁等小友找到我的门上,说是慕名拜师而来。这一晃,已过二十八年,我的书橱上,至今还摆放着向他借而未还的二册陈振濂主编的精装版《书法学》。开始出于教师习惯,在书上妄改错别字,弄脏了典册。继而发现该书被他画了不少红线,画得很直,靠着尺子画的。于是也就心安理得地在页边作眉批、写随感,忘记乃是借阅之物。反复的翻阅涂画导致书损,原想另购一套新书归还,可济臻竟然丝毫不在意,好像认为是有用即值,我却因为该著不再版被延迟而深抱愧意。其实,后来他赠送我的书册还有不少,其中像《赵孟頫书道德经》《王铎翰墨聚珍》《董其昌临古》诸卷皆印制精美,足以收藏。而且,他从不在扉页上留下馈赠字迹、名章等等,使人在记忆模糊时还以为是自己网购的。王永龙先生将珍藏多年的罗振玉编著《集殷墟文字楹帖汇编》线装书割爱贻我,特别写明“让其有更好的归宿”,显得隆重而隐含激励之意。明代董香光得米元章《蜀素帖》,兴叹不已,得意之情溢于言表:“吴太学书画船为之减色。然复自宽曰:米家书,得所归。”小弟赠书不留名,犹雁过寒潭不留影耶?时见豪门满室精装珍藏版,却束书不观,游说无根;又见风景民宿酒店雅室,尽置假书装点门面,复思济臻慷慨,方始悟出其书斋何以名之曰“海棠居”,是名实相符。

济臻称我为师,本于其勤学好问的真诚初心。我则认为“名誉”的成分居多,不敢谬为人师。当其时,我在学校中文系开设《书法艺术》选修课,时有弟子洪强、华禹、云临等诸贤初出校门,相与切磋。并济臻在内,计有国芳、其剑、兴江、建民、永昌、永建、晓岚、宏全、吕中、振栋等众贤弟,往来濡墨弄翰,把酒言欢。兄友弟恭,我仅属年长而已,通称诸贤为弟,概不以师自尊。淡出书坛后,先有永建领衔“兴义书社”,后则诸位皆各自名家,不意间,竟也有“今是而昨非”之叹。

我称济臻为小弟,因为他的同乡亲朋,也都如此称呼。他正直善良,就像小弟。有一个微信群曾经比较热闹,左言右论,杂议丛生。小弟不满意某些妄说,便毅然退了群。他觉得有些人是生在福中不知福,不知好歹。过去,堂上先生咸称弟子为“贤契”或“贤弟”,是长对少的谦称,也是师对生的关爱。这是传统伦理社会血缘关系的泛化,属于儒教文化,即所谓“尊尊亲亲”。但学生不可复称老师为“仁兄”,这是礼数。虽然先生并不计较,而弟子果然如是称道,是不明老师的用意。就在小弟离开的那个微信群里,吴厚炎先生年届八旬,称某小文青为“老弟”,论资排辈,吴先生堪称其祖辈。想必这小老弟一时兴奋,回称吴老师为“吴大哥”。以为把老先生叫得年轻了,先生也会愉快。这种现象,在青年书法家们创作时所题写的上款中也时有所见,白纸黑字的“乱伦”,难免让人窃笑。由此可知,作为优秀传统文化的书法艺术,不光是炫技、秀功夫、乱抒情,应当有点文化修养,最好是写点思想。

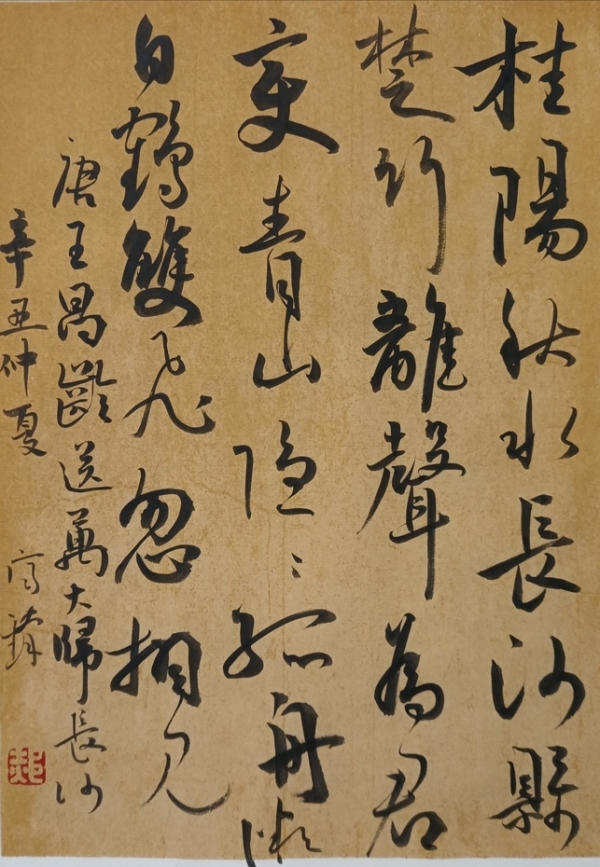

倏忽之间,济臻已然岁逾知天命之年。二十八年间,他习书不断,每每抱着大摞的习作上门来“讨教”,谦逊而诚恳。其实,也是在不断地鞭策我这等性情疏懒、笔墨荒芜之人。初时,其书虽然稚嫩而灵动飘逸,行笔较快但殊乏风力。我建议他先写点颜楷、魏碑或汉隶,意在强其筋骨。因为当时我正以此类“静态书体”教习堂下学子,对此有些粗略体会,不至于差强人意。小弟当然依计而行,并如约上交作业,我之能语者,点画、结构、章法而已。但我留意到,他对此兴趣不是很大,却倾心于行草书。本来,直接学行草也未尝不可。书史的实情是先有草情隶意,而后有楷书。楷书实则是对章草正化的结果。北宋苏轼主张“先正楷后行草”,是强调由慢而快、由静而动的习书节奏,而并非是书体演变的顺序。按照书法发展顺序学书,或许更有道理。其实,疾涩动静正如方圆曲直,绝无刻板之规。所以欧阳修讲“只日学真书,双日学草书”,如此可以做到各种书体齐头并进。书分五体,只是现象。最后“天人合一”、浑然一体,才是实质。那时,莫说济臻未必能够体悟,即便如我,恐怕也未必通透。彼此这般,也算是教学相长。

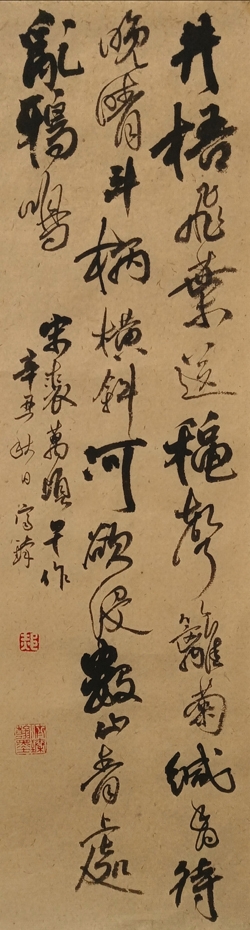

兴许是性情率真的缘故吧,济臻对明中叶后的浪漫主义书法情有独钟。

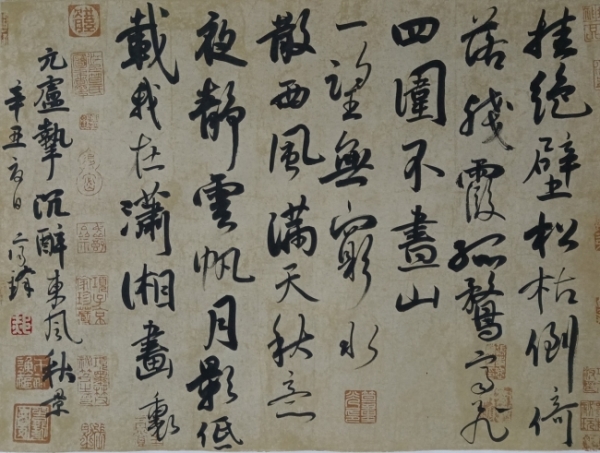

宋元以降,理学道统沉闷而压抑,伴随市民文艺的崛起,社会心理、价值观念、审美观念都发生了巨大的变化。王阳明的“心外无物”和禅宗的“我心即佛”,成为这一时期士子们追求个性解放的思想武器。以李贽、徐渭、袁宏道等一干士人为代表,冲决传统,倡导异端,反叛思潮形成一股浪漫的洪流。书法上,杨维桢、徐渭、张瑞图等都很极端,他们内心撕裂,矛盾而苦闷,且借书法为渠道,尽情宣泄。此即所谓表现主义书风。徐文长疯狂追求气势和神韵,不论技巧,只顾大局,甚至冲破汉字的规范;张瑞图侧锋尖刻,气势逼人,发洩着灵魂深处的悲苦。这样的书法,的确令人震撼。但它其实又是不可学的。其书法内在深厚的意蕴,实非一般人所能了悟。所以小弟的目光关注,更多的是晚明的黄道周、倪元璐、王铎诸家,一直到明末清初的傅山。虽然他们仍然属于表现主义书法,但与徐、张不同,他们重视书法技巧,敛放自如,是更加成熟的书法艺术。其中王铎与傅山,更是书法史上的顶级大师。他们的书法作品或长幅行书,或大屏草字,纵横挥洒,气势恢宏。小弟用二十多年光阴浸淫其间,学习、欣赏、研究、取法,临池不辍,对之多有体会。他深感学书之难,亦深觉学书之幸,在古典大师书艺的阳光雨露中,仿佛海棠居那些绿植和盆艺,郁郁葱葱。他的内心世界丰富而充实,为人处世变得宽容而大气。

小弟这种习书取径,显然是小众而独特的。因此也可能不合时宜,也难入俗眼。但他欣然自得其乐,并从中养成了别具一格的品质,养成了爱憎分明的情操以及独特的书法鉴赏眼光。

兴义的书友们都知道,郝济臻最为擅长的书法形式是长条大幅。他将八尺甚而丈寻宣纸平铺地板之上,镇尺压住,脱了鞋子,踏在纸上,边写边退,前后左右审度,上下来回挥洒,颇有行为艺术的观赏性。疏密干湿,一任自然。全幅写就,他又不住地摇头叹息,觉得某处笔意不到,某处又墨气不佳;某处结字不当,某处章法又有问题,于是再换纸重新来过……活脱脱一位书艺的攀登者,还有点西西弗斯推石上山的意思。

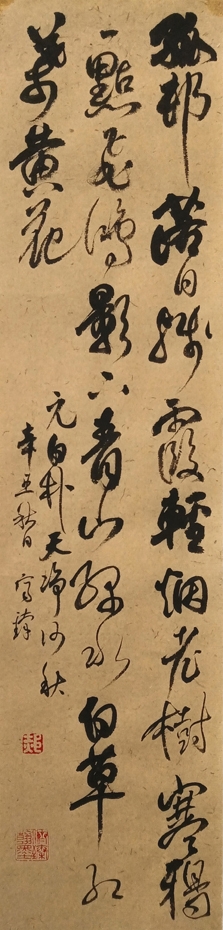

明代书法,在表现主义书风而外,尚有正统帖学一路。比如“三宋二沈”、文征明、祝枝山、王宠、董其昌等,他们尊奉二王,追求形式的恬淡和意境的深远,既有千锤百炼的书写技巧,又充满了郁勃的文人才子气,风格温雅。作为古典主义书法家,他们同样取得了杰出的成就。近些年来,小弟书法又有了一些新的思考:他倒过头来,写赵孟頫、文征明、董其昌,还临《淳化阁帖》,上追二王写小字,更探索小品、扇面、册页、斗方、楹联等各种形式。这难道仅仅是一种回归吗?我想:他是在追溯行草书的源流,更与他本人同时又倾慕文雅风习的趣味密切相关。然而,这其中存在着多重风格抵牾,有些时候甚至水火不容。在寻求兼容、统一、和谐、提炼、表现,或说推陈出新的道路上,不光是小弟济臻,当代青年书法家们都还要付出更多更艰辛的努力。同时,有些历史的经验教训,务必要认真地汲取:书法发展至清代初期,出现了康熙崇董、乾隆尊赵,由是“赵董书风三百年”,帖学衰微。美学家李泽厚先生在《美的历程》中论及清人入主中原后,明代新文艺思想“遭受了本不应该有的挫折”,“与明代那种突破传统的解放潮流相反,清代盛极一时的是全面的复古主义、禁欲主义、伪古典主义”。他还就此深刻地指出:“历史的行程远非直线,而略一弯曲却可以是百十年”。

说实在的,我们怀想小弟那种王铎风格的长条大幅。我想对他说的是:王铎之所以是王铎,是他临古出新,其实已经远离了他时常都在师法的前人。

如果我们坚持笔耕不停歇,加强阅读与思考,扩大格局,开阔眼界,深悟书外的世界更广阔,便不至于太急躁。就小弟而言,比方说,棋理与盆艺,生活与书法,大千世界与人生阅历,其间应有某种深刻内在的联系,需要由个人去感悟。得之于心,运之于手;得独见之明,写自己的字。不要过于迷信某些唬人的金科玉律,请享受挥毫之乐,领略无限风光,走自己的路。

扫描印象黔西南公众微信二维码,获取更多精彩!

( 作者:熊洪斌 编辑:印象黔西南)