山中‖那些“可以喝的活化石”

驾着汽车翻越水箐,来到四球古茶之乡,进入茶生命的衍生之地,工作和生活中的繁缛末节、闲言碎语以及小城扬起的尘埃,暂被这漫山遍野的新绿给抖落了。

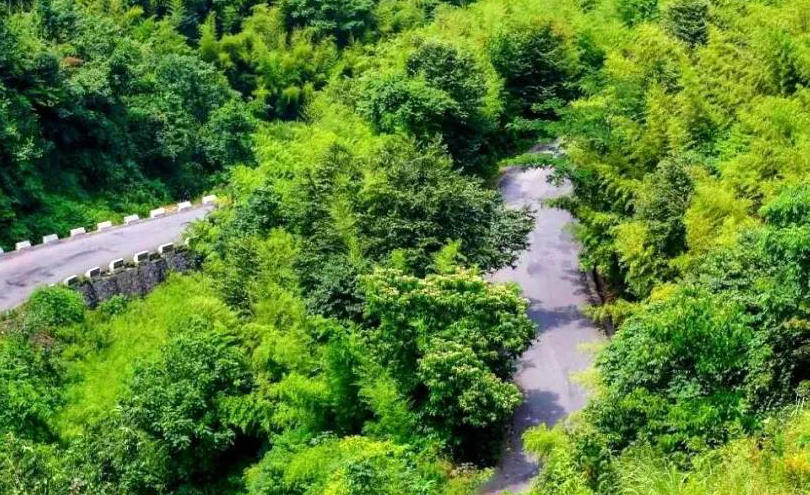

通往古茶树的道路两旁,铺天盖地的是苍翠欲滴的竹子,人称夜郎竹海,竹林里伴生着古松、楠枫、杨梅、红豆衫、古玩核桃等等物种,但我大都叫不上名来,显然这里是一个天然的绿色宝库,老辈人也一口咬定这以前就是原始森林。

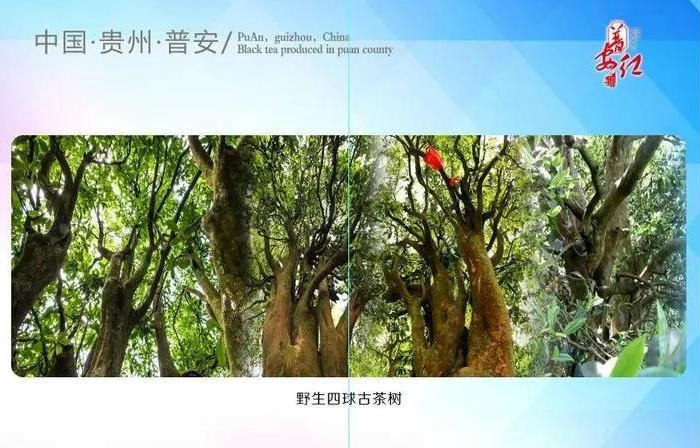

穿过竹海,普白大箐及马家坪的珍稀古茶树群落赫然出现于眼前。这茶,全县共有2万余珠,加之有在云头大山发现的至少200万年以上的四球茶籽化石与之对应,普安茶的历史一下就追溯到了远古的晚第三纪和第四纪,中山大学张宏达教授根据贵州普安大茶树特征将之命名为四球茶(Camellia tetracocca Zhang)。基于这样的优势,普安的引领者劳心劳力,选准了茶这个主导产业,“普安红”一时声名鹊起,四球茶也一茶难求。要是换在以往,谁会知道“内质香气似蜜、香锐悠长,呈地域香”的四球古茶竟出自这山涧野岭呢!

今天普白大箐没有阳光,天空中的细雨悄然而落。谭幺爷又从山里捡回了一背木柴,他的背显得更驼了,驼得让柴禾完全掩住原本就清瘦的身躯。老江家的砂锅还在煮茶,几个眉毛胡子花白的老头时而裹着旱烟,时而轮流抽着那支乌黑锃亮的水烟筒,或是呷上一口茶,在袅袅炊烟中神侃四球茶的来世和今生:据传我们喝的这个是专送夜郎王的“贡茶”呢…农科院虞专家讲云头大山的茶籽化石和俺们树上结的果子一模一样…说是可以喝的活化石哦!茶香的味道与古老的话题交融,寂寥的山村惬意而悠长。

“山上有口老水井,井边有棵古茶树。如果哪里不舒服,一片叶子一瓢水。”今天,我独自穿梭在林里山间,徜徉于古茶树旁,漫步至老水井边,态度虔诚,双手合十,摘一片叶子,饮一口山泉,也许这是此生以来仅有的一次独食吧,我试图用手里的长枪短炮提炼山茶的灵魂,想让细雨变成金色的风景,但所有的努力在深邃大山面前显得微小而天真。

山中青色起,林中鸟鸣啼。树梢的山雀把声音装扮成提醒客人记得返乡的长号,是的,天色渐晚,该回家了。而此时,我却想起村尽头江文方老人那张朴素的春月。

时令应是壬辰暮春,天快亮了,一弯残月悬于九龙山巅,爱好摄影的一干人趁早赶往夜郎故地青山,与被誉为“青山通”的金宇光老师会合,拍完铜鼓山和四合院群落,到马家坪已是午后二点,口干舌噪间,江老伯煮沸的茶水已递到客人手上,茶未入口,芬香四鼻,呷上一口,沁人心脾。再看那茶壶,釉黑而铮亮,说是用了几十年的宝贝呢,村民们与生俱来就对这片古茶树有感情,全寨人喝的都是古茶,江老伯的声音洪亮而浑厚。

天地忽不常,再来故地,好客的江老伯已仙逝作古,而那杯茶的情谊,却永记心间。

君从故乡来,应知故乡事。对青山这块土地,如今我仍一知半解,最有发言权的除了专家学者外,就当数世居山里的村民了,他们口口相传,延续着那亘古不老的故事。青山坝子,或许曾是远古的战场,帝都。而山中那些古茶树,铁定是落在大山里的一片幽静,犹如一曲古老笙箫,它们是可以喝的活化石,珍稀而朴素。

回家的路比来时要短,窗外是三三两两劳作晚归的村民,我不由哼起自己前久才编写的《摄影人之歌》:

……

天际的绿岭和山坡

铺满了生机与祥和

阿婆的背兜在地里摘菜

阿公的犁耙在田园锄禾

俺们都有个朴素愿望

就是无华的油盐酱醋茶粮

……

作者介绍:赵兴,又名赵建国,普安人,教过书,做过政府行政和宣传相关服务事务,现在某单位从事管理及文字工作,大学时开始写作,至今已在《北京日报》《贵州日报》《当代贵州》《黔西南日报》《理论与实践》《科学与技术》《黔西南州党校学报》《贵州教育院报》《金三角》新华社、人民网等报刊网络发表作品200多篇。

扫描印象黔西南公众微信二维码,获取更多精彩!

(编辑:印象黔西南)