重读“贵州沙石峪”

献给用血汗铸就则戎精神的英雄们

《黔西南日报》编辑部点事点名,要我写一篇纪念改革开放四十周年的文字,具体任务是:解读何谓“贵州沙石峪”?何谓“则戎精神”?我只能去请教刁大富——则戎乡原党委书记、健在的农田基本建设组织者指挥者。

2018年12月6日,沐浴着暖冬的艳阳,我拜访了刁大富。刁老年逾八十,当年农田基本建设落下的腰病犯了,弓着身子行走,听力下降,与之对话较难,音量至少需要60分贝。我问的,他听不全;但他讲的,我听得清楚。提起“贵州沙石峪”,他神清气爽,拉开话匣子侃侃而谈。同时,他找来《大山作证》一书和相关资料,为我解惑上述两大问题。

1977年3月14日,《贵州日报》以“贵州沙石峪”为题报道兴义县则戎公社干部群众挑战大山,改造恶劣生存环境的事迹,颂扬了“自力更生、艰苦奋斗、自强不息”的则戎精神。从此,则戎名扬省内外,滇、桂、川等省区相当级别的干部率队来这里参观、考察、取经。刁老说,来则戎考察的单位一波又一波,“华沙牌”轿车(省级领导乘坐)有时停一长排,“吉普车”(县级领导乘坐)不计其数。

同年3月20日,中共兴义县委作出《关于学则戎、赶则戎加快建设大寨县步伐的决定》,要求全县广大党员、干部和群众,立即行动起来,学则戎、赶则戎,深人开展农业学大寨运动,“用我们的双手艰苦奋斗,改变我们的世界,将我们现在还很落后的乡村建设成为一个繁荣昌盛的乐园”。

充分利用资源,则戎人在屋顶种水稻

翌日,中共兴义地委发出《关于向则戎学习,进一步推动我区农业学大寨运动的通知》。通知说:地委号召全区各级党委和广大人民群众要远学大寨、近学则戎,采用多种形式,广泛宣传则戎的先进经验,认真总结本单位学大寨的经验教训,找差距、定措施,大干快上,把我区农业学大寨、普及大寨县运动推进一步。一、学习则戎,坚持进行整党整风,端正思想政治路线。二、学习则戎,坚持进行党的基本路线教育。三、学习则戎,树立正确的“山区观”。四、学习则戎,干部带头参加劳动。

这以后,“贵州沙石峪”成了则戎的代名词,同时又是则戎精神的代名词。

改革开放四十年来,则戎人民继承和弘扬“自力更生、艰苦奋斗、自强不息”的则戎精神,在上级党委政府的领导下,将人的主观能动性、创造性发挥到极限,建设中国特色社会主义新农村,把昔日制约则戎发展的大山变成治穷致富的宝山,走出一条喀斯特地区脱贫攻坚之路,成为治理石漠化的典型。

则戎经验,得到县市、地州、省及中央领导的肯定。各种荣誉接踵而来——

1989年,则戎乡党委被中组部表彰为“先进基层党组织”。

1991年10月16日,全国贫困山区经济开发经验交流会召开。国务委员陈俊生讲话,数次引用则戎乡炸石造地建设基本农田解决粮食问题的典型,强调抓好基本农田建设是贫困山区解决温饱的必由之路。

1991年12月21日,中共中央总书记江泽民到贵州遵义视察,亲切接见刁大富。听了刁大富的汇报,总书记充分肯定则戎乡党委政府率领广大干群向贫困宣战,与恶劣生存环境抗争,大搞坡改梯、地造田,荒山陡坡广种经果林,向“山上建银行,山下创粮仓”目标奋进等做法,高兴地翘起拇指称赞:“则戎的路走对了,贵州要改变贫穷旧貌就必须走这条路。你要好好带领群众干,争取早日实现你们的目标。”

刁大富带领群众打响董家坪”三改“第一炮的地方

至此,则戎精神登上了前所未有的平台。

2010年,兴义遭百年难遇大旱。则戎乡冷洞村群众首创的金银花“滴灌”抗旱,引起上级党委政府高度重视。4月4日,国务院总理温家宝来冷洞视察,当地干部群众炸石造地,在石漠化山坡上种金银花的奋斗精神,给总理留下了深刻印象。总理深受感动,在这里提炼出“贵州精神”。他说冷洞村“不怕困难、艰苦奋斗、攻坚克难、永不退缩”的精神,就是贵州精神。这种精神比物质还要宝贵,还要长远。

则戎精神升华为贵州精神,大大超越了原本的意蕴,承载着喀斯特地区人民的希翼和未来。则戎人民用热血和汗水、坚韧和智慧,改写了则戎的历史,铸就了无愧新时代的精神。这种精神既传承了中华民族的美德又闪耀出时代的光华。

如果说则戎精神是贵州精神的胚芽,那么“贵州沙石峪”则是孕育则戎精神的沃土,这里的一土一石是则戎精神的载体,这里的人民是践行则戎精神的主力军。

中共贵州省委十二届二次全会指出,习近平总书记要求贵州大力弘扬的“团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超”精神,就是新时代贵州精神。2018年5月9日,由贵州省委、光明日报社主办,贵州省委宣传部、贵州日报社承办的新时代贵州精神理论研讨会在贵阳召开。全国政协文史和学习委员会副主任叶小文等10余名全国理论界知名专家共聚一堂研讨。

机耕道串连”三改“成果

专家们认为,新时代贵州精神,集中体现和进一步发展了中华民族的伟大民族精神和当代中国人民的时代精神,既是特殊的、也是普遍的,既是贵州的、也是全国的,不仅对贵州,对其他兄弟省区特别是贫困欠发达地区都具有普遍的指导意义,是党和人民极为宝贵的精神财富,是贵州人民无穷的精神力量。

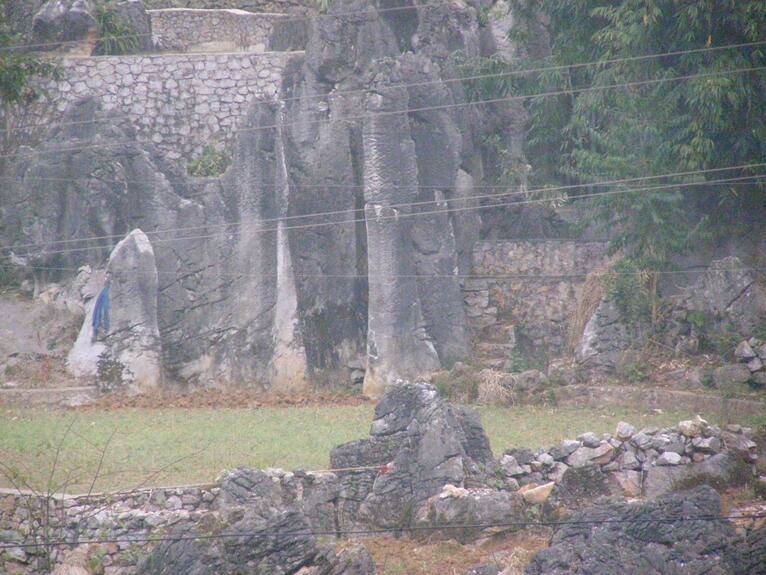

上世纪七十年代的则戎公社,生态环境恶劣。境内没有一条平坦的路,山间羊肠小路又陡又窄;没有一条沟渠,人畜饮水靠接“望天雨”。

全乡6000多亩土地,镶嵌在400多座大山那纵横交错的石旯旮里,“遍地乱石窝,亩地一大坡”。因为地块分割十分严重,只能使用特制的“人拉犁”“鸡嘴锄”耕种庄稼,“春种一大片,秋收几箩箩”。

大山封闭了则戎与外界的交流,禁锢着人们的思想。则戎干部群众在缺水、少土、欠粮的怪圈中左冲右突,疲于奔命。据1974年统计,则戎耕地亩均产粮193公斤,人均口粮不到100公斤,每年吃国家返销粮11.5万公斤,年终分配每个劳动日仅值0.31元,人均年收人50元左右。则戎人靠国家救济粮、教济款过日子,温与饱这两个最基本的生存条件是他们的奢望。为了生活下去,有的人不惜变卖家产,外出寻找生存之路;有的举家外迁册亨甚至广西隆林等地,背井离乡,拓荒度日。民出于土。老百姓离了土,就像鱼儿离开了水。搬家毕意是无奈之举,故土难舍呀!

生存的欲望使老百姓思考着,寻觅着。强烈的责任感让则戎公社党委一班人扪心自问:党把这一方土地交给我们,怎样才能改变恶劣的生存环境,带领人民走上富裕之路?虽然他们明知这是条路充满艰辛,但义无反顾。

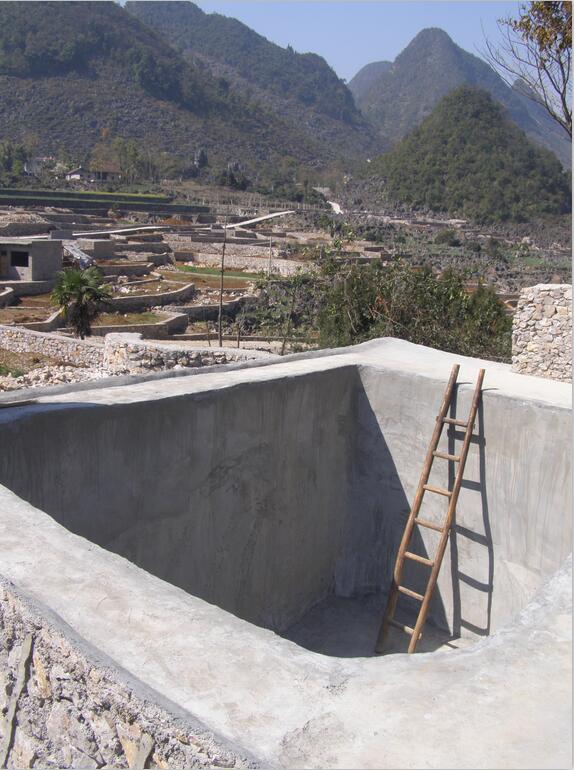

建水窖保障地改田

受大寨改天换地事迹和河北遵化沙石峪人民农田建设经验的启发,一个“立足本乡本土,炸石造地,从根本上解决吃粮问题”的想法萌生了。则戎公社党委副书记王芝龙,这个则戎大山养育的硬汉子,首先带领群众在一块只能种20窝苞谷的石晃旮地上开工了。他们“猛攻千古石,细抠万年土”,在造出的土地上产出了“第一桶金”令乡亲们折服:花工200个,得地4分,当年收获苞谷182.5公斤,比对门一匹坡的总产量还要多。而且造地成功,子孙受益!这笔账,算得乡亲们心里热呼呼的、算得干部们信心百倍。

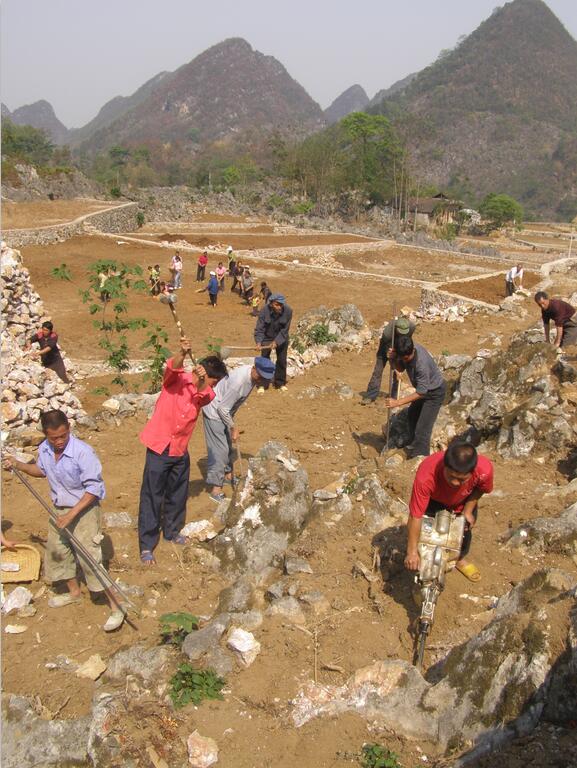

随即,在公社党委的策划和组织下,短短10天,全公社半边街、冷洞、场坝等8个生产大队的8支农田基本建设专业队组建起来了,各项加强管理的制度订出来了。专业队轮流到大队所属各生产队负责炸石、砌埂、造地。一场排山倒海炸石造地的人民战争在则戎打响。

史册记住了这个不朽的日子:1975年3月。这是则戎人民在脱贫攻坚路上迅跑的起点!

向大自然宣战的勇士们,把珍贵的泥土从石缝里一锄一撮地掏出来;把一座座石峰、石柱和卧牛石炸倒肢解,然后依次从大到小,一层层砌成地基,再把泥土回填到上面。这样,一块块平整的形状各异的“三改”(坡改梯、地改田、瘦改肥)地就造成了,工程之浩大,工作之艰辛,令人叹为观止。

地造好后,赶季节种上农作物,当年造地,当年受益。干部群众喜不自胜。

但是,炸石、抬石、砌埂是一项异常危险的艰辛的强体力劳动。则戎人不可避免地付出了鲜血乃至生命,但没有一人退缩。他们知道要奋斗就会有牺牲,好日子要靠自己的双手去创造。

抠出黄土深埋石

在这场人与自然较量的艰苦卓绝的斗争中,则戎公社党委始终站在斗争前沿指挥战斗。班子团结协作,心往一处想、劲往一处使。每个党委成员既是指挥员、又是战斗员。每人每年参加劳动270天以上,有的甚至达340天。王芝龙、刁大富、吴光友这些忠心耿耿、忘我工作的党的好干部,人民的公仆,至今仍被群众传颂着。他们用自己的行动在则戎人民心中铸起了永存的丰碑。

榜样的力量无穷!党组织在炸石造地的战斗中体现出来的凝聚力、吸引力和战斗力,使以共产党员、共青团员和基干民兵为骨干的专业队成了农田基本建设的生力军。他们不畏辛劳,每天干重活10多小时,打炮眼、抬石头、挖黄泥;吃的是苞谷饭加干板菜,最奢侈的是偶尔有一点豆腐;穿的多是补丁衣、草鞋;住的是生产队的公房(只能遮风挡雨的木柱瓦屋),严寒酷暑皆然。

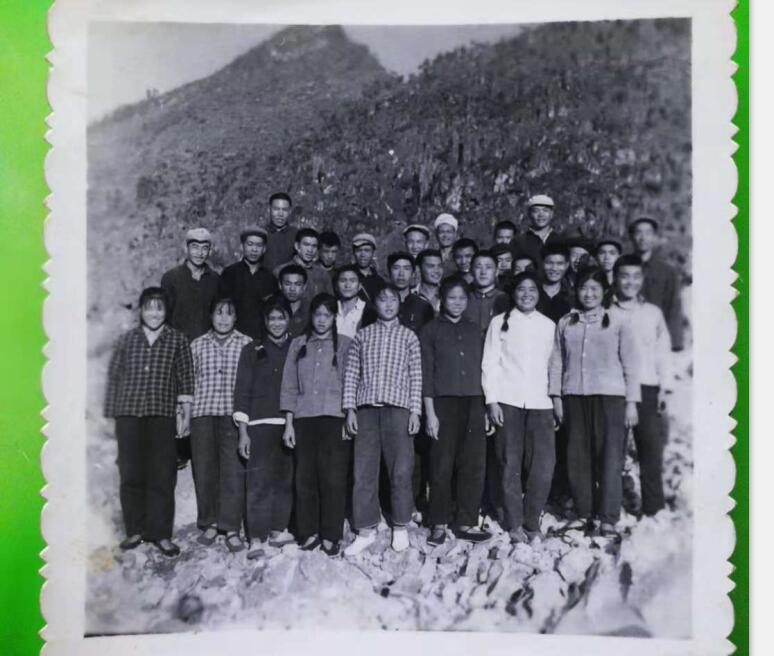

为保持这支队伍的战斗力,公社党委加强了对专业队的管理。专业队成班、排、连建制,行动军事化,白天开展劳动竞赛,按质按量完成炸石造地任务;晚上政治学习、排演文艺节目宣传毛泽东思想,同时从事纺棕绳、编竹席等副业,攒得的钱购买劳动工具和炸药。专业队成了名副其实的战斗队、突击队、宣传队。

则戎公社基本农田建设专业队员和公社领导合影

自从事迹登上《贵州日报》后,则戎人民向自然宣战的步子越走越快:修路、铸水池奋斗不息。至1977年,全公社造地1051亩,粮食总产量180万公斤,比1974年增加60万公斤;平均亩产300公斤,有的400公斤;人均占有粮食近300公斤,基本实现粮食自给。

“人民,只有人,才是创造历史的真正动力”。在这场旷日持久的炸石造地战斗中,涌现出了众多英雄人物:专业队长李学云、模范班长杨友翠、钢铁战士李长云、千锤姑娘李仕琴、抢险英雄文元俊、山乡“华佗”黄荣兴……是他们,同则戎广大干群用热血与汗水铸就了难能可贵的则戎精神。

则戎精神代表了时代精神,所以能够延续至今,并且一直受到地州、省甚至中央领导关注、倡导,至今成为卡斯特地区脱贫攻坚一面旗帜。

1978年12月,中共十ー届三中全会开创了建设中国特色社会主义的新时期。农村实行家庭联产承包责任制,则戎公社专业队也随之撤销,但则戎精神永存。则戎人民一如既往,坚持一家一户或几户换工炸石造地不止。

则戎人民”三改“现场

则戎公社党委认为,依靠自己的力量改变恶劣环境,为老百姓谋利益,任何时候都不错。在炸石造地中尝到甜头的广大干群仍“咬定青山不放松”,坚持改地增产不言弃。承包土地时,他们对土地一块块量、一坡坡算,分配土地肥瘦搭配,家家有“三改”地,户户有“石旮旯”地,一来有好地种,二来有“改头”。人们节衣缩食省钱投入炸石造地。有的人家把老母鸡生下的蛋一只只攒起来卖,换回工具及炸药,连小孩想吃都舍不得。

实践丰富了则戎人民的智慧和胆识,在改地的基础上,有人想到了“改田”。于是,他们在地边修水池,将地改成田。一家成功,家家效仿。则成人不但吃上了大米,而且有的人家还卖余米。

为鼓励群众的积极性,1985年乡党委政府根据上级指示精神,出台“谁造谁有,20年不变”的政策。群众吃了“定心丸”,造地改田的干劲更大了,亲朋相帮,换工互助。为了解决农户因劳力分散、炸石有困难的矛盾,乡政府筹资买了两台凿岩机,加上农民自购的8台,组成钻炮专业队,实行有偿服务为农户钻炮眼,既减轻了劳动强度,又加快了炸石造地的速度。

土地产出率提高了,粮食多了,部分坡地便退耕还林发展林果业,又可用多余粮食发展畜禽业。接着,则戎人又开始向山区资源开发的深度和广度进军。他们提出了“封山育林,护树造林,变荒山禿岭为绿海钱庄”的目标,对山头实行封山育林,营造适宜石山地区生长的速生用材林、经果林及名贵中药材,既改善了生态环境,又发展了经济,还广辟饲料来源,发展养殖业。

祖孙一道搞”三改“

据统计,至1991年,则戎人民将原有的1900多亩石旮旯地改为3400多亩“三保”(保土、保水、保肥)地,净增土地1540亩;粮食平均亩产281公斤,人均占有粮278公斤;人均纯收入357元,比1974年增加3倍多;修山塘195个,共蓄水2.3万多立方米;修水池1566个,不仅基本解决了人畜饮水,还地变田450亩;生态恶劣的状况明显改善,全部荒山实行封山育林,栽用材林近10万株,森林覆盖率25%左右;畜牧业很快发展,生猪存栏5700余头,户均3.5头,出栏肥猪3000余头,户均1.8头,商品鸡3万多只,户均20多只;共修公路20多公里,村村通汽车,交通落后的状况得以改变。

这组数据,多少英维好汉为之流血流汗。如果没有那场改变生存环境的炸石造地攻坚战,就不可能实现。则戎人民永远铭记那一幕幕轰轰烈烈的场面、那一个个动人心魄的时刻。改革开放四十年奋斗历程中,他们把则戎精神作为座右铭。

伟哉则戎精神! 壮哉则戎人! 美哉贵州沙石峪!

(文/图 黄贵华 编辑:印象黔西南)