学习百年党史 传承红色基因‖《红军长征在兴义》

中国工农红军为了北上抗日,粉碎了蒋介石的第五次围剿后,进行大规模的战略转移,1934年10月,从革命根据地瑞金出发,开始了举世闻名的长征,于1934年12月10日,进入贵州境内。1935年元月到达遵义,在那里举行了具有伟大历史意义的遵义会议,纠正了王明的左倾错误路线,重新确立了毛主席的领导地位。根据会议精神,为了彻底摆脱敌人的尾追,红军采取了声东击西,迷惑敌人的战术,佯攻贵阳,迫使滇军主力东调,实现了毛主席关于“只要能调出滇军,就是胜利”的战略部署,为红军向敌人设防薄弱的云南西进,扫清了障碍。

从此以后红军浩浩荡荡,长驱直人,4月10日至13日,连克定番(惠水)、长寨、广顺(后合并为长顺县)、紫云等县城,到达北盘江东岸。

4月15日,红三军团、五军团、军委纵队,在百层-带少数民族群众的帮助下,击溃守敌,渡过北盘江;红一军团也在同一时间内,由望谟的者坪,渡过北盘江。4月16日,红三、五军团占领贞丰;19 日占领兴仁;20日红一军团占领安龙。然后分兵五路,进人兴义县境……

红军长征路过兴义时,相关党史资料对其行军线路,重要战斗等,都有着清晰的记载。然而,对于行军间歇发生的历史事件,以及零星部队在沿途村寨的驻扎情况,由于诸多原因,以及历史条件限制,加上行军赶路,资料记载就没有那么全面了。

1935年4月21日,红一军团、红三军团、红五军团十一团二、三营,先后经兴仁格沙屯、鲁础营等地,进入兴义品甸境内的泥溪河及附近村寨。红军进入村寨后的纪律,以及对群众所作的革命宣传,给当地老百姓留下了深刻印象,至今还在村村寨寨中流传。

泥溪河寨子里,现在依然有一个关于小红军在村子里病危的传说。老人们说得有板有眼,还能指出相关证据。话说,红军长征路过泥溪河期间,一个身材瘦高,长得极标致的小红军生了病,被战友扶进寨子里进行医治。当时的泥溪河条件极为艰苦,缺医少药,小红军大约水土不服,又拉又吐还发高烧。因小红军是河南口音,当他用微弱的声音,向当地群众“要水,要水”时,泥溪河的老百姓全部误听成“要死,要死……”于是,纯朴的乡亲都围了上来,劝慰小红军想开些,说拉拉肚子感感冒,不难治,只需稍等一会儿,大家找些草药来熬汤喝下去,准能治好。还是一同长征的老红军听得懂河南话,解释说小红军是口渴了想喝水。大家这才明白,立即倒水给他解渴。遗憾的是,小红军实在病得太重,没能等到老乡为他找来草药,就急匆匆离开了人世,令人遗憾和叹息。随行战友将他的遗体抬到泥溪河对岸,在一雕堡不远处的大石头旁边入土安葬。

近些年,黔西南境内一些政府部门职工,或电力等企事业单位在开展“重走长征路”,传承长征精神等活动时,都会组队到泥溪河,到安葬小红军的大石头旁边,对他进行缅怀。或许,小红军真应了“在天有灵”那句话,当一些同志到那儿寻访时,在大石头的旁边竟然开出一蔟蔟美丽的小花,而且在附近出现一块红色的玛瑙石。那玛瑙石在阳光的照射下,发晶莹剔透的光芒。

近些年,在兴义市清水河镇一个古老的村寨里,一些年过八旬的老人在聊天时,总会提到红军长征路过清水河时的故事。其中,他们说得最多的就是红军路过时严明的纪律,还有一位“红军老刘”和“红军老刘洞”的传说。这,究竟是怎么一回事呢?

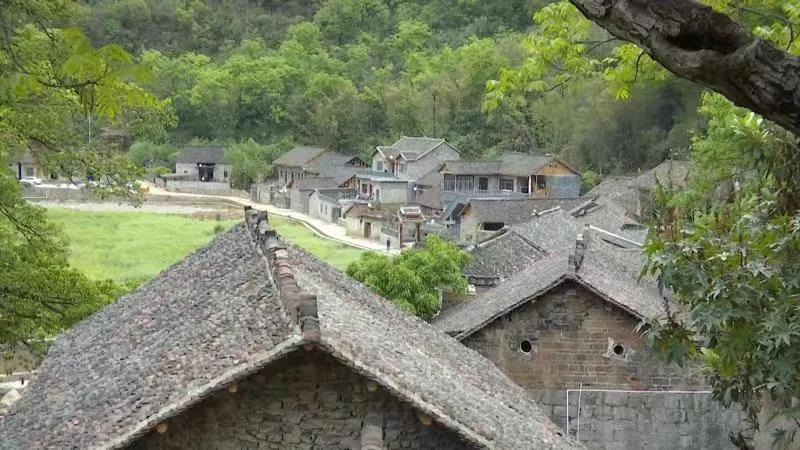

这一古老的自然村寨叫雨补鲁,位于清水河镇联丰村境内。因气候宜人,雨水充沛,土地肥沃,风景秀丽,适宜人居,加上村寨中有几十上百个天然消水洞,专门研究地理的学者称这里为“天坑人家”,又因只有一条道进出寨子,村寨相对隐蔽独立,从而被浪漫的人们比喻为新时期的“世外桃源”。

若干年来,雨补鲁天坑里的100多户人家日出而作,日落而歇,过着悠闲而宁静的生活。茶余饭后,寨子中古老的榕树下,老人们总是有一搭没一搭地聊着天,说着关于红军长征,以及“红军老刘”在雨补鲁留下的故事。摆谈中,老人们或感谢“红军老刘”默默无闻地帮助雨鲁补的穷苦老百姓,悄悄鼓励贫困中的老百姓对生活要有信心,要敢于战斗,勇于拼搏;或感叹“红军老刘”的悲惨命运,为了革命客死异地他乡,在当时艰难的历史条件下,他为了解放事业,有家却不能回。

兴义市清水河镇联丰村雨补鲁古寨九旬老人严铁胜介绍,当年他的父亲是在雨补鲁陈家当帮工,那时父亲还是单身。多年后,他的父亲才告诉孩子们红军长征经过雨补鲁后山,经过红岩、樟古和泥溪河等地的往事。他说,红军一路杀富济贫,深得老百姓拥护。其中,有一名到樟古的红军,姓刘,大家都称呼他红军老刘。他应该是受组织的特别委派,到了雨补鲁来做地下工作。当年严家特别穷困,也是红军救济的对象。父亲记忆最深的,是他去赶场时,红军老刘悄悄塞给他五块钱的红军票。

当年,红军的大部队在樟古吃了饭之后,就把“红军老刘”安插在雨补鲁。红军老刘曾告诉严铁胜父母:“你们现在不要怕穷,也不要怕苦,最后种了的土地是你们的,以后你们还可以分得点财产……”当时严铁胜很小,红军来到家里,他常常会去拿红军的帽子戴。红军老刘化妆成帮工,去陈国民家,平时总爱去贫苦人家走动。后来,他得了苦病,担心传染给群众,就悄悄去了寨子后面大麦地丫口上的一个山洞里住,因而那山洞走到现在,雨补鲁的老百姓都称它为“红军老刘洞”。遗憾的是,红军老刘刚刚死了两三年,兴义就解放了。

对于红军经过清水河,以及红军对雨补鲁的影响,年过九旬的雨补鲁村民陈玉坤也依然记忆犹新。他说,记忆中,红军从雨补鲁对门的红岩子上路过时,头上身上都挂着树枝作为伪装,脚上都穿着草鞋。他们特别保护老百姓的庄稼,路边的包谷苗都不会踩坏一棵。但是,对剥削贫苦百姓的地主恶霸,红军却是绝不容忍。他们一路“打土豪,分田地,保护穷苦老百姓的利益……”让老百姓看到了生活的希望。

当年红军长征的景况很苦很苦,天上有国民党的飞机侦查轰炸,地面上又有国民党的部队猛赶穷追,前进的路上,还会遭到地方反动武装的阻拦和伏击。就在红军路过品甸时,时任品甸乡乡长的张品芝就率乡丁伏击。红军组织反击,击溃乡丁,俘获了张品芝,押到威舍阿依正法。

清水河镇雨补鲁年过九旬的陈玉坤老人至今还记得,当年红军路过时的情景。陈玉坤说:雨补鲁对门红岩子上有一条路,红军从那边过来。当时他只有七八岁,还很小。老人们相约去看看,到底来了些什么人。哎呀!品甸那个姓张,人们称他“张老甘”的,拿起枪去阻拦红军前进。红军大部队经过,人非常多,你抵挡得了吗?过后,红军老刘就被组织安排到雨补鲁了,应该是故意安排在这里做地下工作的吧!

翻开红军长征那段史诗般的红色征程时,就会产生无限感慨:试想,我们今天和平幸福的生活,倾注了当年多少老革命的鲜血和生命?那么“红军老刘洞”长得什么样子?有什么特别的地方呢?

根据老人们的回忆和讲述可以推断,当年的“红军老刘”是化妆成农民的地下党,从而直接潜入老百姓中间,秘密地开展地下工作。在当地群众的记忆里,他的名字就叫“红军”,他的事业就是为人民谋幸福,让穷苦百姓翻身当家作主。

“红军老刘”的工作和在战场上拼搏的战士虽有区别,但宗旨却是完全一样的。他人民群众中开展工作时,都是小心翼翼悄悄进行,稍有不慎,就会带来杀身之祸。在白色恐怖时期,“红军老刘”没有退缩,没有逃跑,始终坚守自己的职责,在雨补鲁艰苦的环境中,与劳苦大众打成一片。遗憾的是,就在新中国成立前两年,他却因病去世,没能亲眼看到人民翻身当家作主人的那天。

离开“红军老刘洞”,我们的心里在想些什么?尤其是在中国共产党成立100周年这个特殊的日子里,我们应该做些什么?想起一句经典的话:无论走多远,都不要忘记,我们当初为什么出发!

不忘初心、牢记使命,随着时代的最强音,在今年这个特殊的年份里,我们又一次来到红色记忆之地——兴义市威舍镇红军村。在红军村感悟红军长征精神,让心灵再次得到洗礼,让红色基因世世代代传承。

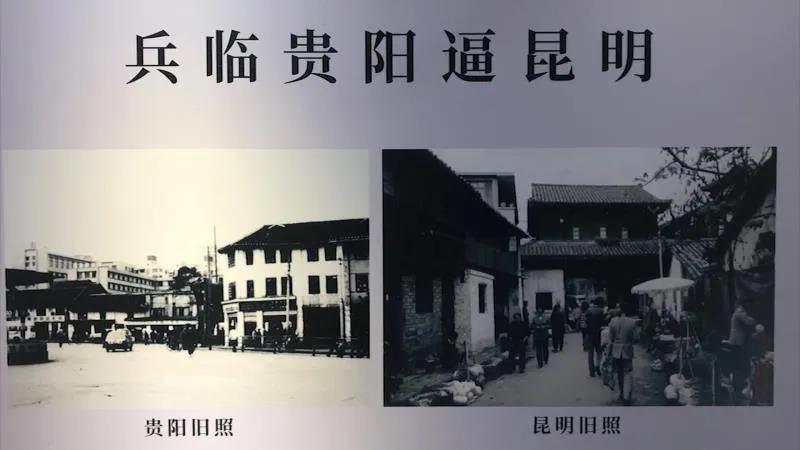

“不忘初心、牢记使命”教育基地的标识牌屹立在红军村三岔路口,两把大刀的主造型宣告着革命的无穷力量。两把大刀又喻示着贵州、云南两个地域,一颗红星把两地紧紧相连,仿佛正在述说着八十多年前“兵临贵阳逼昆明”那振奋人心的故事,带着我们追寻为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴的初心和使命。

八十五年前,党和中央红军被迫离开中央苏区,踏上万里征程。那个时候,谁能预料得到万里征程的千辛万苦和红军付出的巨大牺牲;谁又能预料到中国共产党率领的队伍即将完成一次震撼全人类的壮举。勇士们的勇气和毅力,正是来源于共产党人的初心和使命。

长征中,通道、黎平、猴场、遵义、扎西、芶坝,一系列重要会议挽救了危难之中的红军,挽救了党。于是,四渡赤水出奇兵,兵临贵阳逼昆明,正确的抉择,指向胜利的方向。西南大山里,贵阳、昆明中间区域的威舍,威舍辖区里的蒿子冲、下德黑、何依等地,正是中央红军挺进云南,宿营贵州的最后寨落。

红军村旧名猪场,老乡们的记忆是鲜活的。

红军来了,书写标语,搭台唱戏,世世代代因生活艰辛贫困而愁苦的老乡,才知道生活原来是可以不用煎熬的。他们看到了幸福的希望,因为,他们第一次看到自己的队伍——红军。

穷苦人民自己的队伍,这不是挂在嘴上,红军干部战士用行动赢得了猪场老乡的信任、支持。在猪场,乡民口口相传,1935年4月23号早晨,敌机从云南富源县五里坡方向飞来,一串串炸弹扑向红军;猪场的乡民们跟红军一样焦急,主动带着红军战士往寨后的山洞里躲避。

但是在红军洞外,距离洞口一百多米的地方,女红军贺子珍赶紧让身边的同志隐蔽。敌机再次俯冲下来。忙乱中,贺子珍看见不远处田地里一副担架上的独腿伤员挣扎着想撑起身体,而两名负责抬担架的担架员,一名已经牺牲另一名负伤。万分危急时刻,贺子珍毫不犹豫从隐蔽处向担架扑去。震耳欲聋的爆炸声过后,警卫员吴吉清跑过去,只见贺子珍遍体鳞伤倒在血泊中昏迷不醒,一块弹片从她的右背部一直划到右胳膊,撕开一条长长的口子,鲜血汩汩直流。而担架上的红三军团第十二团团政委钟赤兵未再次受伤,保全了生命。

据威舍镇红军村八旬村民余伦启回忆:1935年的4月23日下午的一点钟左右,红军才到达我们这个地方来。到达了之后,先进余家的红军是个炊事员,以前叫伙夫头。他带了些炊事工具来到我家,那一排,摆起炊事工具,没有米。我家老爷爷和我现在的年龄差不多,80岁,先招呼了坐在院坝头,那炊事员说:“老伯伯:望你家支持,借我们一点米粮,我们还没吃早饭……” 已经一点钟了,还没整得早饭吃,人家红军苦啊!后来我爷爷问红军大概要多少米?我们家给有得起米是否足够红军吃?没有的话,我就出去到寨子里找。先尽我家的米拿出来,我家这屋头一大家呢,共计是五家人住。我有五个爷爷,我家父亲是大的老大。我爷爷喊儿子些们来问:“你家给有米?你家给有米?”(回答):有!要多少?过去人家喊畚箕,这样戳那种,满戳满舀,那个时候是用石斗生活,不像现在,有秤称。每一家都戳两畚箕多点来,倒在他们红军的锅头里。刚刚才整得一半,煮的在煮饭,切的在切肉,四架敌机就来了。后来那个炊事员那个头子,可能当时他是一个领导了。他说“余伯,你家不要怕。这个不是滇军,也不是黔军,也不是桂军,这个是中央军……”他说省里面讲的,这个是中央军,他们来撵我们了,老头子跟我爷爷说。飞机在空中一飞,红军就去桌子那里拿电台来发报。一发报之后,嚯!一个“血人”就抬到我家了,无法了。血人啊!血淋淋的啊!周身是血。

当时我家请得有些工人打(榨)油,菜油、桐油、枧子油,有这些东西,工人们在那点操作。我爷爷就叫他们,你们不要打油了,不管它淌干没淌干,以抢救人为主。那个“血人”抬到我们家来,要把他医治好。救治贺子珍的那些人,喊她个“贺大姐”,说“贺大姐,贺大姐,你撑到点!” 实际上已经成了“血人”,背面上的伤很严重,鲜血直流。你撑到点,共产党的革命一定要成功的,但是她不会回答,发不出言来答应同志们,等于是死去活来的意思。唉!飞机炸的,地皮都炸进去几尺深了,成大坑了, 炸进去那么深,把人炸晕了。当时我家爷爷和我父亲,也不认识她是主席的夫人,是这些年传了,才知道是主席的夫人。

记者:贺子珍当时受伤了,来这里包扎了多长时间?

余伦启:几个小时嘛!等到夜里鸡叫了才走的。

记者:你刚才说,红军来这里杀猪,做饭。他们给不给钱?

余伦启老人:给呀!给银元。这样,圆的,走的时候,炊事员给我们家钱的。红军走了以后 我们一家子就说,人家还是给我们钱,这个钱,略比市场上的价值还高一点。猪打多少钱一斤,几多重?能管多少?在市场上能值多少钱?米在市场上多少钱一升?多少钱一斗?预算了这个价值,给的钱比市场上的价格还高一些。人家红军这些粮食不是白吃的了,还是给我们钱了的。

余伦启老人说,当时他们家见到受伤严重的贺子珍,顾不得多想,就停了榨油,立即添柴烧水,给伤员简单处理伤口,为尽快转移伤员争取时间。红军走了,留下一副皮马鞍给余家人作纪念。余家则将马鞍视若珍宝,之后的岁月,把马鞍又躲又藏,就怕被官府或国民党军收了去。马鞍传到余伦启老人手里,连同马鞍的,还有几句在白布上写着的话:此物贵如金,流传后代人;有朝一日到,见物如见人。

珍贵的马鞍保留下来,进了陈列馆,向更多的人讲述这里曾经发生的故事。而威舍的故事还有许多:毛主席战斗间歇利用“寡妇桥”碑文告诉干部战士,只要为了广大群众利益去做人做事,就会得到应有的尊敬和爱戴;毛主席在夜里拎着马灯,去看望受伤的贺子珍和其他伤病员;老王寨的老太太为一队红军煮了一桶甜酒水,年轻的红军战士排着队,一人一个铜板,装满了赵三妹家小半个桶……

红军离开了威舍猪场,但他们留下来的故事,一直在群众中经久流传。比如留下养伤的红军刘万钧、金连山,就得到了当地老乡的保护,最后迎来了新中国的成立。

扫描印象黔西南公众微信二维码,获取更多精彩!

(作者 ‖ 高雪 林琳 编辑:印象黔西南)